খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

কেমনে আসে যায়

ধরতে পারলে মন-বেড়ী

দিতাম তাহার পায়।

চলতি কথায় গেল দেহতত্বের গান। এই গানের মূল মর্ম কথা হলো, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আজ যারা বেঁচে আছে- কাল তারা মারা যেতে পারে। কিন্তু কোন ভাবে যদি জীবনকে অর্থাৎ সময়কে বেঁধে রাখা যেতো- তাহলে মৃত্যু আসতো না। এখানে খাচার ভেতর অচিন পাখিকে প্রতিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের দেহরূপ খাঁচার প্রাণপাখিকে। আসলেই সেটা কোন দিক থেকে আসে আর কোন দিক থেকে চলে যায় কেউ জানে না। যদি কোনভাবে এই প্রাণ পাখিকে দেহের মধ্যেই আটকে রাখা যেত- তাহলে আমরা সবাই অমর হয়ে যেতাম। মৃত্যুকে জয় করতে পারতাম।

এই গানখানা লিখেছিলেন আমাদের এই বাংলাদেশে হাজার হাজার গ্রাম-বাংলার অতি জনপ্রিয় বাউল সাধক লালন ফকির- পুরো নাম লালন ফকির শাহ। গানটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত এমনভাবে মোহিত করেছিলেন যে, তিনি গাবটি ইংরেজিতে অনুবাদ পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভায় ইংরেজি বক্তৃতা দেবার সময় তিনি গানটা উদ্বৃত্ত করে তিনি বলেছিলেন, কোন এক অজ্ঞাত গ্রামের অখ্যাত গীতিকার এবং সুরকারের এই গানে অচিন পাখির পাখার শব্দ সাধারন চাষীর মনেও এনে দিতে পারে অবাক করা মরমী অনুভব।

অখ্যাত গ্রামের এক অখ্যাত শিল্পী লালন ফকির সে সময় সভ্যজগতে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে তার গানগুলো খুবই প্রিয় ছিল। তার গান অত্যন্ত সহজেই স্পর্শ করতো সাধারণ মানুষের হৃদয়কে। গলায় গানের সুর বেঁধে তিনি যেতেন তার শিষ্যদের বাড়ি, আবার শিষ্যরাও আসতো দল বেঁধে তার কাছে গানের টানে, সুরের টানে। এই অখ্যাত শিল্পীর জন্ম কত সালে তা নিয়ে বিস্তর মতানৈক আছে। কেউ কেউ বলেন ১৭৭৪ সালে- কেউবা বলেন ১৭৭৭। এদেশে তখন চলছে ইংরেজের শাসনামল। গ্রামের মানুষ দুঃখে দারিদ্রে, অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যে খুবই করুণ জীবনযাপন করতেন। তাঁদের কাছে একটু আশার কথা শোনাবে কিংবা লেখাপড়ার শেখার প্রয়োজন বিষয়ে বলবে এমন লোকই বা কই? সেই ব্যধিপীড়িত করুণ দুর্বল অসহায় মানুষগুলোর কাছে বাউল ফকির দরবেশেরা খুব যেতেন, নিজেদের গান শুনিয়ে চাঙ্গা করে তুলতেন। মানুষের কথা বলতেন তারা। কাঠের মূর্তি, মাটির ঢিবি উপসনা কিংবা জিন বা পরীর অলৌকিকতার বিরুদ্ধে বলতেন তাঁরা। কুসংস্কার প্রতিবাদে গান বাঁধতেন। কিন্তু এ ধরনের লৌকিক সাধকদের কথা আমরা তেমন করে জানতে পাই না, কারণ শিক্ষিত সমাজে, খবরের কাগজে বা শিক্ষার পাঠ্যক্রম এদের উপেক্ষা করা হয়েছে বরাবর। পরাধীন ভারতবর্ষে শাষক ইংরেজ যেমন করে আমাদের ইতিহাস পড়িয়েছেন তাতে দেশের সত্য চেহারা বা অন্তরের পরিচয় ফুটে উঠেনি। কত সাধক, ফকির আর দরবেশ কালের অতলে হারিয়ে গেছেন- অনেকে তাদের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ ইংরেজ অধীন জর্জরিত দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এদের অবদান কোন অংশে কম নয়। তাদেরই একজন ছিলেন লালন শাহ ফকির। মানুষের একেবারে মনের কাছে পৌঁছে যেত তার গান। উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন অখ্যাত গ্রামের আরও অখ্যাত চাষা-ভূষোদের। লালনের জন্ম আর জীবন- যাপন সম্পর্কে এতো বিচিত্র তথ্য পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে থেকে আসল তথ্য উদঘাটন করা সত্যিই কষ্টকর। অনেকে বলেন লালন নাকি ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন জাত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন লালন কায়স্থ ছিলেন। জাত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, লালন কায়স্থ ছিলেন। কেউ বলেন তিনি মুসলমান ছিলেন। তবে তার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছিল কুষ্টিয়ার স্থানীয় একটি পাক্ষিক পত্রিকা ‘হিতকরি’-তে। সেখানে লালনের মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে যে- নিবন্ধ (১৮৯০, লেখক অজ্ঞাত) ছাপা হয় তাতে খুব হালকাভাবে বলা হয়েছিল-

‘‘সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপরা ভৌমিক-বংশীয়েরা তাদের জাতি। তাহাদের কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থ গমনকালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হন। তাহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল।’’

এই নিবন্ধটি যিনি লিখেছেন, সম্ভবত লালনকে সামনাসামনি দেখেছিলেন বলে বসন্ত রোগের দাগের উল্লেখ করেছেন। তীর্থ করতে গিয়ে বসন্ত হওয়া এবং পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনা আর সেই সঙ্গে কোনো মুসলমানের দয়ায় বাঁচা তিনি লোকমুখে শুনেছেন।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়াযর ধর্মপাড়ার বাসিন্দা বসন্তকুমার পাল এককভাবে লালনের জীবন ও রচনা সম্পর্কে বহুতর খোঁজখবর করেছেন প্রান্ত কুমার সারা জীবনই লালনচর্চা করেও তাঁর রচনার সম্পর্কে বহুতর খোঁজখবর করেছেন। বসন্ত কুমার সারাজীবনই লালনচর্চা করে গেছেন। তার তথ্য থেকে জানা যায় গ্রাম ধর্মপাড়ার পাশের গ্রাম ভাঁড়ারায় নাকি লালনের জন্ম। শৈশবে সেই সুবাদে বসন্তকুমার গ্রামের লোকের মুখে মুখে লালনের জীবন কাহিনী শুনে কৌতুহলী হন এবং ঐ সম্পর্কে বিশদ খবরাখবর নিতে থাকেন।

লালন সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য তিনি বিভিন্ন ধরনের পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। এপর্যায়ে ১৯৫৫ সালে ‘মহাত্মা লালন ফকির’ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের তথ্য পরবর্তীকালে প্রায় সমস্থ গবেষক ও লালন-অনুরাগীরা মেনে নিয়েছেন ও ব্যবহার করেছেন। এমনকি লালন ফকির সম্পর্কে যে বেতার নাটক প্রচারিত হয়েছে সেটাও বসন্তকুমার এর লালন-কাহিনীর ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল। তাঁর রচিত লালন-জীবনী মনসুর উদ্দিন নামের এক জন দরদি লোকসংগীত সংগ্রাহকও সমর্থন করেন। ১৯৬৩ সালে এই মনসুরউদ্দীনের প্রস্তাবেই তৎকালিন পাকিস্তান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ‘লালন লোক সাহিত্য কেন্দ্র’ গড়ে ওঠে। সেসব অবশ্য অনেক পরের কথা। তার আগে বসন্তকুমার লেখনীর আলোকে লালন ফকিরের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নিই।

লালন ফকির অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালির কাছাকাছি গড়াই নদীর ধারে ভাঁড়ারা (চাপড়া-ভাঁড়ারা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম কায়স্থ পরিবারে, পদবী কর অথবা রায়। বাবার নাম মাধব ও মায়ের নাম পদ্মাবতী। বাবা-মার একমাত্র সন্তান লালন শৈশবে পিতৃহীন হন বলে পাঠশালায় লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। চাপড়ার ভৌমিকরা ছিলেন তাঁর মামা। নিজের গ্রাম ও মামাদের গ্রাম দুই জায়গাতেই নানাধরনের লৌকিক উৎসব, সংস্কৃতি ও গানের ধারা ছিল। এর মধ্যেই শৈশব থেকে বেড়ে উঠেছেন লালন। সেই শৈশবকাল থেকেই কীর্তন আর কবিগানের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল তাঁর। এমন হলে শোনা গেছে কোথাও কীর্তন কিংবা কবিগান হলে বালক মগ্ন হয়ে যেতেন তার মাঝে। নিজের বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন সব ভুলে যেতেন তিনি।

খুব ছোটবেলা থেকেই লালন ছিলেন ধার্মিক স্বভাবের। সৎ ও শান্ত। কম বয়সে বাবার মৃত্যুর কারণে জড়িয়ে পড়তে হয় সংসারে। বিয়েও করেন অত্যন্ত কম বয়সে। পরবর্তীতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এতো বিরোধ আর অশান্তি হয় যে শান্তিপ্রিয় লালন মা আর বউকে নিয়ে নিজেদের গ্রামের মধ্যে দাসপাড়ায় আলাদা বাড়ি করে বসবাস করতে থাকেন।

দাসপাড়ায় বসবাসকালে সেখানকার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে একসময় লালন ভারতের বহরমপুরে গঙ্গায় গোসল করতে যান এবং বাড়ি ফেরার পথে দীর্ঘ পথশ্রমে আক্রান্ত হন বসন্তরোগে। সেসময় বসন্ত রোগ মানেই মৃত্যু অবধারিত বলে জানতো সবাই। তাছাড়া বসন্ত রোগ ছোঁয়াচে। যে তার সংস্পর্শে আসবে সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন এসব কথা প্রচলন ছিল। সম্ভবত ভয়েই লালনের সঙ্গীরা রোগপীড়িত, অচৈতন্য লালনকে মৃত মনে করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তারপর গ্রামে এসে রটিয়ে দেয় লালনের মৃত্যুসংবাদ। লালনের শোকাচ্ছন্ন পরিবার লালনের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেও ফেলেন।

সেটা কোন নদী ছিল? লালনের গ্রাম ভাঁড়ারা থেকে কত দূরে? এসবের পূর্ণ বিবরণ দেন নি বসন্তকুমার কুমার। নদী যেমন করে দিকবদল করে তেমনি লালনের কাহিনীও এই পর্যায়ে এসে অন্যদিকে ঘুরে যায়।

নদীর স্রোত দিকবদল করতে করতে একসময় লালনের জ্ঞানহীন দেহ পাড়ে নিয়ে এসে ঠেকায়। নদীর কূলে ভাসমান দেহটি একজন স্নেহময়ী মুসলমান নারীর নজরে পড়ে। স্থানীয় কিছু লোকজনের সহায়তায় লালনকে নদীবক্ষ থেকে তুলে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন। সেই মুসলমান নারীর অক্লান্ত সেবা আর যত্নে বেঁচে ওঠে লালন। তবে ঐ ভয়ংকর বসন্তের দাগ স্থায়ী হয়ে বসে যায় লালনের মুখে। কিন্তু তার চেয়েও বড় ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছিল লালনের জন্য।

লালন যখন সুস্থ হয়ে দাসপাড়ায় নিজের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন তখন তাকে গ্রহণ করার জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। এমনকি নিজের মা-বউও নয়। কারণ তখন শাস্ত্র ও সমাজ ব্যবস্থা ছিল কঠোর। সমাজপতিদের বিধান লংঘন করার ক্ষমতা তখনকার দিনে কারও ছিল না। বিশেষত লালনের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া, মুসলমানের বাড়িতে ভাত খেয়েছেন লালন। সুতরাং তার জাত গেছে। জাতবিহীন লালনকে সমাজের ঠাঁই দেওয়া যাবে না। কারণ, এ অপরাধে কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই।

সদ্য রোগ উত্তির্ণ দুর্বল অসহায় লালনের পক্ষে এত বড় আঘাত সহ্য করা সম্ভব ছিল না। যার ফলে জীবন, সমাজ, পরিবার, ধর্ম সবকিছুর প্রতি তার বিশ্বাস টলে গেল। পরবর্তীতে তিনি সিরাজ শাহ্ নামে একজন মারফতের ফকির এর কাছে গিয়ে ফকিরি ধর্মে দীক্ষা নিলেন এবং তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই কারণেই সবধরণের ধর্ম আর সম্প্রদায়ের প্রতি এক ধরনের বৈরাগ্য তাঁর পরবর্তী কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়। নিভৃতে সাধনায় লিপ্ত হন তিনি। মানব মনের গভীরে অনুরণিত স্পন্দনের আবিষ্কারের চেষ্টা করতে থাকেন। দিনে দিনে নিভৃত সাধনা ও করণক্রিয়ায় তার ভেতরে জেগে উঠতে থাকে নানা অনুভব। একসময় মনের এইসব অনুভবকে প্রকাশের জন্য গান রচনা করে গাইতে দেখেন তিনি। তাঁর গানের কথা আর সুরে একের পর এক শিষ্যসেবক জুটতে থাকে। এক পর্যায়ে তারাই হয়ে ওঠে লালনের একান্ত আপনজন, সহৃদ আর স্বজন। মাঝে মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে দূর-দূরান্তে চলে যেতেন তিনি- একান্ত আপন শিষ্যদের কাছে। দিনে দিনে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সারা মধ্যবঙ্গ উত্তরবঙ্গ সম্মোহিত করে এক পর্যায়ে তিনি থিতু হন কুষ্টিয়া শহরের ছেঁউড়িয়ায়।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদীর ধার ঘেঁষে অবস্থিত গ্রাম- ছেউড়িয়া। অতি সাধারণ চাষাভূষো মানুষের বাস সেখানে। বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য নির্ভর করে থাকতো জমিদারের দেয়া খাজনাকৃত জমির উপর। কেউ বুনতো তাঁত। কেউ বা নদী থেকে মাছ ধরে বিক্রি করে পেট চালাতে। এই গ্রামে ১৯৮৩ সালে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক সিরাজ শাহর অনুমতি নিয়ে মোমিন কারিগরদের সমাজে চালাঘরের একটা আখড়া বানিয়ে বাস করতে শুরু করলেন লালন শাহ্ ফকির। তাঁর কোন সন্তান ছিল না বটে, কিন্তু ছিল অসংখ্য শিষ্যসেবক। তাদের তিনি গান শোনাতেন, নীতি উপদেশ দিতেন, সহজ ভাষায় সৎ জীবনের আদর্শ বোঝাতেন। যৌবনকালে যখন বেশ শক্তসামর্থ ছিলেন তখন লালন শাহ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়তেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যেতেন তাঁর একান্ত আপন শিষ্যদের বাড়ি। একহাতে থাকতো একতারা, কোমরে বাঁধা ডুবকি, আর গলায় থাকতো নিজের তৈরি অনেক গান।

বসন্ত কুমার রচিত লালনের অতীত জীবন সম্পর্কে এটুকুই জানা যায়। তার পরবর্তী জীবনবৃত্তান্ত অনেকেরই জানা। আর তার স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণও আছে।

পরবর্তীতে ১১৬ (মতান্তর ১০৬) বৎসর বয়সে এই আঁখড়াতে ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর শুক্রবার প্রাণত্যাগ করেন এই মহান বাউল সাধক লালন ফকির শাহ্। লালনের মৃত্যু সম্পর্কে একটি পত্রিকায় কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়। সে সময় কুষ্টিয়া থেকে ‘হিতকরী’ নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের হতো। তার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন লালনের অতি পরিচিত ও সুহৃদ মীর মশাররফ হোসেন। লালনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয় এই ‘হিতকরী’-র ১৮৯০ সালের ৩১শে অক্টোবর সংখ্যায়। তাতে যেভাবে লালন সম্পর্কে উল্লেখ ছিল সেটা হুবহু এখানে তুলে দেয়া হলো-

“লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিবার বাকি নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ২ স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইহার শিষ্য দশ হাজারের উপরে। ইহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীতি হইয়াছি। …ইনি ১১৬ বছর বয়সে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। …মরণের পূর্ব্বরাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, ‘আমি চলিলাম’ । ইহার কিয়ৎকাল পড়ে তাহার শ্বাসরোধ হয়।”

বসন্তকুমারের রচিত লালন ফকিরের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশের আগে তার জাত কি ছিল; তার ধর্ম কি ছিল, তিনি হিন্দু নাকি মুসলিম তা নিয়ে অনেক মত পার্থক্য বিদ্যমান। আর তাইতো লালনের গলায় ভেসে উঠে সেই সুর-

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে

লালন বলে জেতের কী রূপ দেখলাম না তা নজরে!

গানটার মর্মকথা উদ্ধার করলে সহজে বোঝা যায় লালনের জীবিতকালেই তাঁর জাত বা ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। নিশ্চয় লালনের জীবন-যাপন, সাধনপদ্ধতি, গান কিংবা কথাবার্তা আর সকলের মত ছিল না, একটু অন্যরকম ছিল। মরমি সাধক হলেও তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় কোন কিছু সম্পর্কে তার আস্থা তেমন ছিল না কিংবা সাধনার অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে এ সবের কোনও মূল্য খুঁজে পেতেন না। একসময় হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক বিভেদ লক্ষ্য করে জাত প্রসঙ্গে তার গলায় ধ্বনিত হযয়ে উঠেছিল এই সুর-

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়

তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়।।

যাওয়া কিংবা আসার বেলায়

জাতের চিহ্ন রয় কার রে।।

গলার রুদ্রাক্ষের মালা কিংবা হাতে তসবি নিলেই ধর্ম আর জাত আলাদা করা হয়। এটা হলো পার্থিব জগতের চিহ্ন। কিন্তু জন্ম আর মৃত্যুর সময় জাতের কি আলাদা কোনো চিহ্ন থাকে?

জাতের প্রশ্নে তিনি নিজেকে সর্বদা আড়াল করে রাখতেন। প্রশ্ন জাগে মৃত্যুর পর লালনের মৃত্যু দেহের কি গতি হয়েছিল। শ্মশান না কি সমাধি? যদি লালন মৃত্যুর পূর্বে তার অনুরাগীদের কোন তথ্য দিয়ে থাকেন- তাহলে লালনের মৃতদেহকে তা-ই করা হবে। কিন্তু এখানেও রহস্য সৃষ্টি করে গেছেন লালন ফকির। এ প্রসঙ্গে পাক্ষিক ‘হিতকরি’ লিখেছে,

‘‘মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। …তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাহার সামাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্য শীর্ষমন্ডলী অর্থসংগ্রহ করিতেছে।

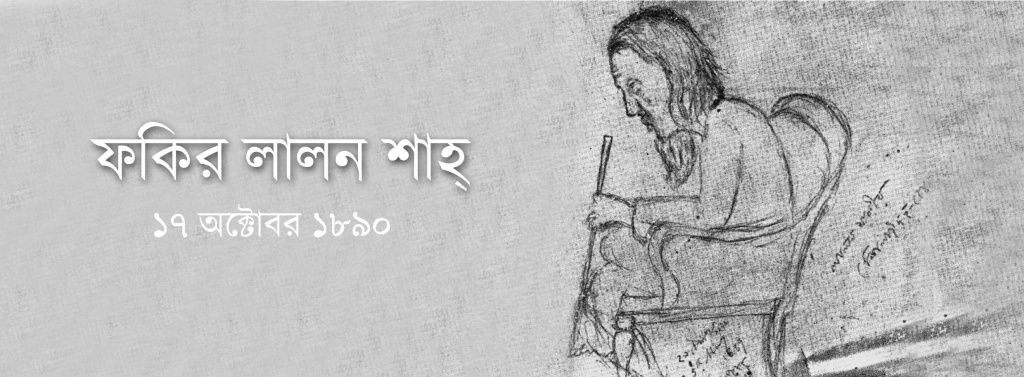

লালনের আসল চেহারা যে কেমন তা নিয়েও মত পার্থক্যের শেষ নেই। ১৯১৬ সালে নন্দলাল বসু নিজের কল্পনা দিয়ে লালনের একটা প্রতিকৃতি আঁকেন। সেটাই অনেক দিন পর্যন্ত লোকে লালনের চেহারা বলে জানতো। এখনও পর্যন্ত অনেক বইতে লালনের সেই ছবিটিই ছাপা হয়ে আসছে। তবে আসল ছবি বলতে যেটা বোঝায় সেটা পাওয়া গেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নতুনদাদা’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচবুকে।

কুষ্টিয়া আর তার আশেপাশের জনবসতিতে লালনের আসা-যাওয়া ছিল অবারিত। গান শোনাতে যেতেন কাঙ্গাল হরিনাথকে। যেতেন বন্ধু মীর মশাররফের বাড়ী। এভাবেই চলে যেতেন শিলাইদহে জমিদারদের হাউসবোটে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পৈতৃক বাড়ি আছে। অনেক কালজয়ী লেখা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ সে বাড়িতে বসে। মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে চলে আসতেন তিনি।

এ বাড়িতে প্রায়ই যেতেন লালন ফকির। গান গেয়ে শোনাতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন চঞ্চল ধরনের আর নিত্য-নতুন কাজে উৎসাহী। চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতেন, দেশী-বিদেশী সুর মিশিয়ে গান বানাতেন, নাটক লিখে বাড়ির ছেলেমেয়েদের দিয়ে তা অভিনয় করাতেন, ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়েও গান লেখাতেন। এছাড়া তার একটা অন্যরকমের নেশা ছিল। চেনা-অচেনা, খ্যাত-অখ্যাত কোন লোকের চেহারা চোখে ধরলেই তাঁর স্কেচবুকে কয়েকটা আঁচড়ে এঁকে রাখতেন সেই মানুষটার প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট। লালন ফকিরকে দেখে তার মধ্যে সেই শিল্পী সত্ত্বা জেগে উঠে। ১৮৮৯ সালের ৫ই মে একটা দামী চেয়ারে বসিয়ে লালনের প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারিখটা এতো সঠিকভাবে বলতে পারা যায় কেন জানেন? জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচবুক একটা প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে- তাতে শিল্পী নিজের হাতে লিখেছেন, ’লালন ফকির (শিলাইদহ বোটের উপর) 5th may 1889। বলতে গেলে ঐ একটাই লালনের প্রত্যক্ষ চিহ্ন পাওয়া গেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা খাতায় পাওয়া লালন ফকিরের ছবিটির তখন হয়তো তেমন গুরুত্ব ছিল না। কারণ খ্যাত-অখ্যাত অনেক লোকের ছবিই এঁকেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কিন্তু পরবর্তীতে জিনিসটা গুরুত্ব পেয়ে গেল অন্য কারণে। লালন ফকির, অর্থাৎ লালন শাহ ফকির, পরবর্তীকালের মানুষের কাছে নানা কারণে হয়ে উঠেছিলেন বিখ্যাত। ছবিটির গুরুত্বও তাই অপরিসীম।

একটা মজার ব্যাপার কি জানেন, লালনের আসল ছবিটি থাকা সত্ত্বেও ১৯১৬ সালে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিটিই কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বই-পুস্তক আর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে আসছে। লালন ফকিরের কথা মনে হলেই একমুখ দাড়ি আর লম্বা চুলের একটা মুখবয়ব চোখের সামনে ভেসে উঠে। আর সেই সাথে সাথে একটা একতারার ছবি।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় যেখানে তিনি আখড়া বানিয়েছিলেন। সেই জমিটুকু দান করেছিল সেখানকার গরীব মুসলমানরা। আশেপাশে তারাই বাস করতো। তার সাধনসঙ্গিনীর নাম ছিল বিশাখা। লালন নিঃসন্তান ছিলেন- তবে জানা গেছে পিয়ারা নামে তাঁর একটি ধর্মকন্যা ছিল। আর ছিল প্রচুর শিষ্যসেবক- তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই দলই ছিল।

লালনের গানের ভিতর দিয়েও তাঁকে চেনা কঠিন, কারণ যেখানে যে-পরিমান ইসলামী চিন্তার গান আছে প্রায় সেই পরিমাণেই বৈষ্ণব ভাবনার গান আছে। আল্লাহ-মুহাম্মদ-কৃষ্ণ-গৌর সবাইকে নিয়ে তিনি উদারভাবে গান বেঁধেছেন। গানের ভাষায় সংস্কৃত তৎসম শব্দ আর আরবি-ফারসি শব্দ চমৎকার কুশলতায় ব্যবহার করে গেছেন। কোনোভাবেই তাই হয়তো তাঁকে ধরা গেল না। খাঁচার ভেতর অচিন পাখির মত তিনি আমাদের মধ্যে এলেন, থাকলেন, জয় করলেন তারপর চলেও গেলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে ঠিক অচিন পাখিটির মতো বেঁধে রাখতে পারলাম না। তাঁর একটা গানের মধ্যেও যেন এই বিষয়টা বিদ্যমান-

কথা কয় দেখা দেয় না।।

নড়ে চড়ে হাতের কাছে

খুঁজলে জনম ভর মেলে না।

এই গানটির মধ্য দিয়ে যেন তিনি তার নিজের জীবনটাই বর্ণনা করেছেন। বাঙালী মানুষের অত্যন্ত মনের কাছে থেকেও যেন তিনি ধরা দেননি। অধরা থেকে গেছেন। জানতে দেননি নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য। একটা রহস্যের ধোঁয়াসায় সবসময়ই নিজেকে আড়াল করে রেখে গেছেন। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। মানুষ বিখ্যাত হবার জন্য কত কিছু করে। অথচ এই মরমী বাউল সাধক বিখ্যাত না হবার জন্যেই নিজেকে সব সময় আড়াল করে রাখতেন। আর তাইতো তিনি কখনও গেয়েছেন,

সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন

লালন বলে আমার আমি জানিনা সন্ধান।

হিন্দু কি মুসলমান এ প্রশ্ন তো দূরের কথা, আমি নিজে কি তারই সন্ধান মেলেনি যখন। এ হলো খঁটি সাধকের কথা। জীবন অনিত্য, যে নদীর তীব্র স্রোতের বেগে ভেসে যাওয়া ফুল। সেই দুদিনের কান্নাহাসির মধ্যে জাতিগত বা ধর্মগত প্রশ্ন তোলে লাভ কি? অথচ চারদিকে হানাহানি, কাটাকাটি, জাতি-দাঙা, সংশয়-অবিশ্বাস আর ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিধিনিষেধ। বিশেষ করে সেই সময়ে হিন্দু-মুসলিম সমাজে এই জিনিসটা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাদের এইসব হাস্যকর বিভেদগুলো দেখে লালন উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন-

জাত গেল জাত গেল বলে

একি আজব কারখানা।

সত্য কথায় কেউ রাজি নয়

সবই দেখি তা না না না।

সত্যদর্শী লালনের কাছে সত্য শব্দটি ছিল একমাত্র দিশা। তিনি ছিলেন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ। তাঁর চারদিকে সেইসময়ে কদাচার আর ধর্মব্যবসায়ীদের দাপট। সেই কঠিন দুঃসময়ে লালন আর তার শিষ্যসেবকরা একটা উদার মহৎ মানব সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। চারপাশের অতি সাধারন অখ্যাত মানুষজনকে উদ্ভূত করতে চেয়েছিলেন জীবনের শ্বাশত রূপের প্রকৃত আলোর মাধ্যমে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গানের ভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, লালন ফকিরকে বুঝতে হলে, চিনতে হলে তার গানের মর্ম বুঝতে হবে; গানের ভেতরকার বার্তার অর্থ বুঝতে হবে। তাঁর সঙ্গে সম্ভবত লালনের কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু লালনের শিষ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠি পত্রের মধ্যে একটি চিঠি পাওয়া গেছে- যেটা তিনি শান্তিদেব ঘোষের বাবা কালীমোহন ঘোষকে লিখেছিলেন লালন ফকির সম্পর্কে। তিনি লিখেছিলেন,

‘‘তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমতো। তারা গরীব। পোশাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বুঝার জো নাই তার কত মহৎ। কিন্ত কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারতো।’’

বাংলার অখ্যাত পল্লী পল্লীপ্রত্যন্তের অবজ্ঞাত লোকশিল্পীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দরদ ও কৌতূহল থাকার কারণেই লালনশিষ্যদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের কাছে লালনের গান শুনতেন। শুধু তাই নয়, ওই অঞ্চলের গোসাই রামলাল, গোসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী আর কীর্তনীয়া শিবু সা-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। তিনি সহাস্যে স্বীকার করেছেন ‘বাউলের গান শিলাইদহের খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।

লালন ফকিরের গান রবীন্দ্রনাথের এতটাই ভাল লেগেছিল যে, তার জমিদারি এষ্টেটের কর্মচারীদের দিয়ে লালনের গানের দুটো খাতা কপি করিয়ে এনেছিলেন। সে খাতা দুটো এখনও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লালনের গানের সহজ সরল অথচ হৃদয়স্পর্শী বাণী এবং তার ভেতরকার মরমী আধ্যাত্মিকতা দারুণভাবে দাগ কেটেছিল। সেইজন্য নানা লেখায় ও ভাষণে তিনি লালনের গান অত্যন্ত গর্বভরে উদ্বৃত্ত করতেন। শুধু তাই নয়, ১৩২২ বঙ্গাব্দে কলকাতার ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ‘হারামণি’ বিভাগে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করেছিলেন, বাঙালি পাঠকদের কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগীতিকারকে পরিচিত করবার জন্য। গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ এতটা উদ্যাম না নিলে আমাদের লালনচর্চা আজ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা হয়তো পেত না।

লালনের মৃত্যুর পর বাউল সাধনায় কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। তার মৃত্যুর পর ভক্ত ও অনুরাগী শিষ্যদের মধ্যে বাদবিসংবাদ ও মতান্তর এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সমাধি প্রায় ভগ্ন দশায় পৌঁছে যায়। পরাধীন দেশের একটি কোণে সুদূর ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন শাহ ফকির নামে একজন বাউল সাধকের জীবন বা গান কিংবা চুনসুরকিতে গাঁথা তাঁর জীর্ণ সমাধি নিয়ে ক’জনেরই বা উৎসাহ থাকে। কয়েজন গরীব অসহায় শিষ্য শুধু গুরুর কণ্ঠের গান আঁকড়ে পড়ে ছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কুষ্টিয়া পড়েছে খন্ডিত বাংলার পূর্ব পাকিস্তান অংশে। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মে প্রচন্ড ঝড়ে লালন শাহের আখড়ার দক্ষিণ দিক ভেঙ্গে পড়ে। ‘লালনশাহ আখরা কমিটি’ ভেঙ্গে-পড়া সমাধিঘরের অংশটুকু সংস্কারের চেষ্টা করে, কিন্তু টাকার অভাবে সেটুকু শেষ করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় লালনের আখড়া নির্জন, উপক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে। কয়েকজন বিশ্বাসী ভক্ত অনুরাগীরা- যারা সেখানে থাকতেন, সন্ধ্যাবেলা জ্বেলে দিতেন প্রদীপ। লালনের রচনার ধারা বজায় রাখতে তাঁর গান গাইতেন। কেউ কেউ তাদের কাছে আসতো। আবার অনেক সময় সেইসব গান নিজেরাই শুনতেন।

১৯৬৩ সালে অবস্থার উন্নতি ঘটে। জৈনেক দরদী লোকগীত-সংগ্রাহক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রস্তাব করেন ‘লালন লোক সাহিত্য কেন্দ্রে’ তৈরির। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তার প্রস্তাব মেনে নেন। সরকারের প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠে ‘লালন লোক সাহিত্য কেন্দ্র’ গণপূর্ত বিভাগের কর্মীরা দিল্লির মুসলিমসাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারের এর মত করে বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করলেন সুরম্য ও বিশাল সমাধিসৌধ। লালন ফকিরকে এবারে সত্যি সত্যি জাতে তোলার চেষ্টায় লেগে গেল একদল ইতিহাসবেত্তা। কেউ কেউ তো রীতিমত প্রচার করতে শুরু করল, লালন ছিলেন একজন মুসলিম সাধক। তাঁর গান ছিল ইসলামী ‘সামা’ ও গজলের ধারাবাহী। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন সিরাজ সা’ নামের এক বাউল সাধক। তাঁর কাছেই লালন ধর্মশিক্ষা করেছেন। বাউল ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় শিষ্য পরিবেষ্টিত লালন নাকি নিয়মিত কুরআন পাঠ করতেন। এই তথ্য প্রকাশের পর থেকেই লালন ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে থাকলো তৎকালীন মুসলিম শাসনভুক্ত পূর্ব পাকিস্তানে।

তার গান সংকলনের উৎসাহী হলো অনেকে। শুরু হলো তাঁর জীবন-কাহিনীর নতুন করে অনুসন্ধান, জন্ম ও জাতিসূত্রের প্রমান খোঁজা। জীবিতকালে লালন শাহ ফকির যে- উদার মানবতার সত্য আদর্শে দাঁড়িয়ে জাতি-বর্ণ পরিচয়ের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক বৃত্ত ভাঙতে চেয়েছিলেন, এবার তাঁকে সেই বৃত্তের মধ্যে বন্দী করা শুরু হলো। যার ফলে লালনের যারা উত্তরসূরি তারা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন লালনের জীবনকাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে। আর তাই আজও লালন সম্পর্কে সত্যিকার জীবন-বৃত্তান্ত বের করা সম্ভব হয়নি। সত্যিই কি লালন মুসলমান ছিলেন নাকি হিন্দু।

অবশ্য এতে লালন ভক্তদের কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হলো ইতিহাসবেত্তাদের। তাঁরা ব্যস্ত থাকুক সেই তথ্য আর বিষয়ের ঘোরপ্যাঁচ নিয়ে। লালন মারা যাবার পর বাউল সাধকদের মধ্যে একটু এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বটে। তবে, তাঁর অনুরাগী ভক্তরা লালনের গানকে পরম মমতার সাথে বুকের মধ্যখানে ধারণ করে বয়ে নিয়েছিলেন বলেই আজ আমাদের কাছে লালনগীতি একটা ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কৃত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের বাঙালি জীবনে এর অবদানই বা কম কিসে।

দিলীপ বিশ্বাস

লালন গবেষক